在山西電機制造有限公司電工分廠,有一位車間明星,,他叫劉紀忠。劉紀忠從事接線工三十多年,在長期的實踐工作中,,總結出一套既快又好的“劉紀忠四步接線法”,。他曾榮獲太原市新長征突擊手稱號,并多次榮獲公司勞動模范,、精神文明標兵,、先進生產者稱號。他用點滴行動生動詮釋著技術工人的工匠精神,為企業(yè)高質量發(fā)展奉獻了最美年華,。

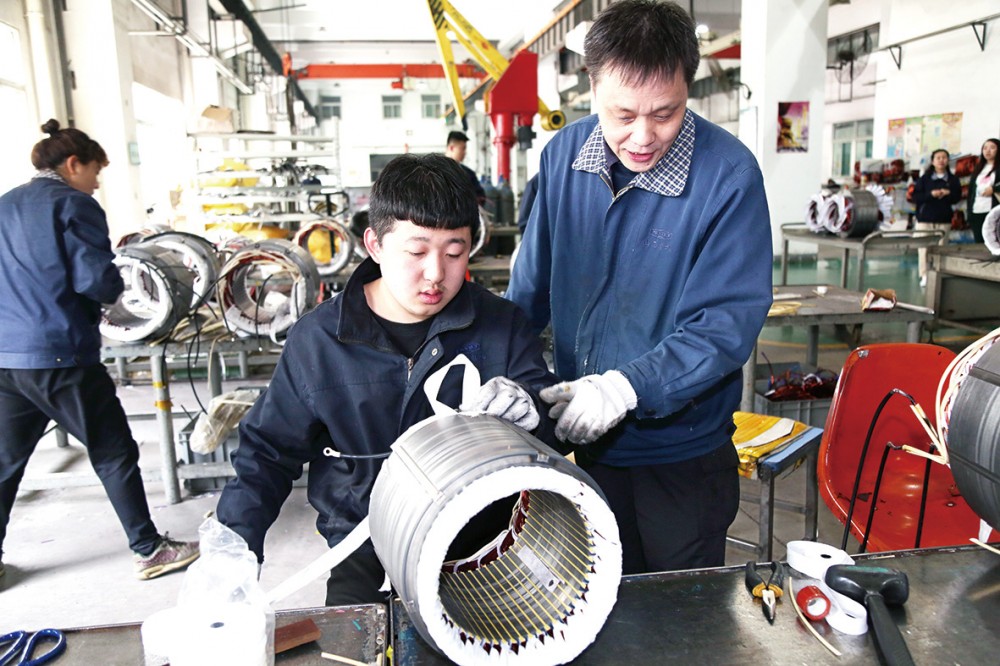

劉紀忠(右二)指導徒弟電機定子接線

在電機制造過程中,,接線是電工工序的關鍵環(huán)節(jié),直接影響著產品的質量,。至今,,全球電機制造接線工序仍為純手工作業(yè)的方式操作,尚未實現(xiàn)機器自動化生產,。4月16日,,《科學導報》記者來到山西電機制造有限公司,見到“車間明星”劉紀忠,,他正在一邊為電機定子接線,,一邊也不忘指導旁邊的徒弟們。

劉紀忠是山西電機制造有限公司電工分廠接線工,,從事本工種三十余年,,在長期的實踐工作中,總結出一套既快又好的“劉紀忠四步接線法”,。他曾榮獲太原市新長征突擊手稱號,,并多次榮獲公司勞動模范、精神文明標兵,、先進生產者稱號,。

在采訪中,劉紀忠告訴記者,,“電機生產中的接線工序看似簡單,,實質復雜,繞組是電機的心臟,,而接線工序則在軀體與心臟間搭建了生命的橋梁,。接線,因其工藝復雜,,且日復一日的工作容易枯燥,,使操作工極易因疲勞而出現(xiàn)差錯,在實際工作中往往出現(xiàn)大量返工和廢品,,影響工作效率,,同時會造成質量隱患,。”因此,,各電機生產企業(yè)將接線工的培養(yǎng)作為人才培養(yǎng)的重中之重,,在選拔接線工時,要求接線工具備沉著的心態(tài),、認真的工作態(tài)度,、高超的動手能力等專業(yè)素養(yǎng),要有心靈手巧的潛質,。

小小的線頭,,卻蘊含著大大的奧妙。劉紀忠經過不斷的總結,、探索,,形成了自己獨特的操作方法——“劉紀忠四步接線法”。分別為“一查看,,二方案,,三接線,四檢驗,?!薄皠⒓o忠四步接線法”在山西電機接線工序發(fā)揮了重要作用,隨著其工作法的推廣,,培養(yǎng)了一批合格的接線工人,,大大縮短了接線工的培養(yǎng)周期,助推了企業(yè)產品質量的提升,。

近年來,,劉紀忠還積極參與企業(yè)新產品的研制和小改小革活動,作為省級創(chuàng)新工作室——高秀清工作室的骨干成員,,參與了“提高電機電氣質量”等系列QC項目,。

“天下大事必作于細”,由劉紀忠經手的半成品合格率常年保持在100%,,這在手工操作作業(yè)中著實難能可貴,。不同的產品結構,不同的繞組,,不同的客戶需求,,便會有不同的接線方式,,Y接,、△接、Y—△接,、雙速電機接線,、雙饋電機接線、散布繞組接線、30°相帶接線,、隔極相連接線等等,,面對繁多的接線方式,他都可以信手拈來,,特別是在新產品新接線方式研究方面,,憑借多年的經驗及精湛的技術,保證了多項接線形式驗證的順利實現(xiàn),。小小的線頭,,看似簡單,實則復雜多變,,有時一個繞組有36組線圈,、72個線頭參與接線,最多的時候有近百個線頭需要接線,,有時還需分層接線,,線頭位置相鄰且上下幾乎重疊,稍有疏忽便會接錯,,導致電機不轉,、前功盡棄。每每此時,,劉紀忠便會沉下心來,,仔細區(qū)分每個線頭走向,尋找規(guī)律分相標記,,每一個線頭便在他的手中整齊有序的排列起來,。

隨著產品迭代更新,超超高效電機成為市場的明日之星,,此類電機對于接線及端部綁扎的控制也更為苛刻,,特別是小型電機往往接線空間小、接線密度大,,接線排布不合理,、綁扎控制不到位時極易帶來電氣質量隱患,劉紀忠利用工作之余,,根據產品需求,,帶領班組職工自制了簡易樣板,逐臺對超超高效電機出線排布及端部進行控制,,精雕細琢,,打造出了“YE4能源之星”這樣的工藝精品?!笆畼訒蝗缛龢雍?,三樣好不如一樣精”,,正是依托高超的技藝、敬業(yè)的品德和靈巧的雙手,,多年苦練形成自身獨特的技術,,并作為經典操作法推廣于每一位操作工,這是對劉紀忠最大的肯定,。工作中每每遇到關鍵產品或新產品時,,為確保產品質量,人們第一時間想到的都是他。

劉紀忠重視技術傳承,,毫無保留地將自己的技術傳授給新員工,,為公司培養(yǎng)了一批又一批技能精湛的接線工。因工作突出,,他多次榮獲公司勞動模范稱號,。近幾年,山西電機訂單以30%的速度增長,,按時交付成為企業(yè)的一道難題,,他作為企業(yè)的老員工,以身作則,,沖鋒在先,,加班加點,助推企業(yè)將合格的產品及時交付到客戶手中,,維護了企業(yè)信譽,。

正是因為像劉紀忠這樣的員工,對工作精益求精,,對精品執(zhí)著追求,,專業(yè)、專注,、一絲不茍且孜孜不倦,,山西電機才能在市場競爭中揚帆遠航,不畏風雨,。

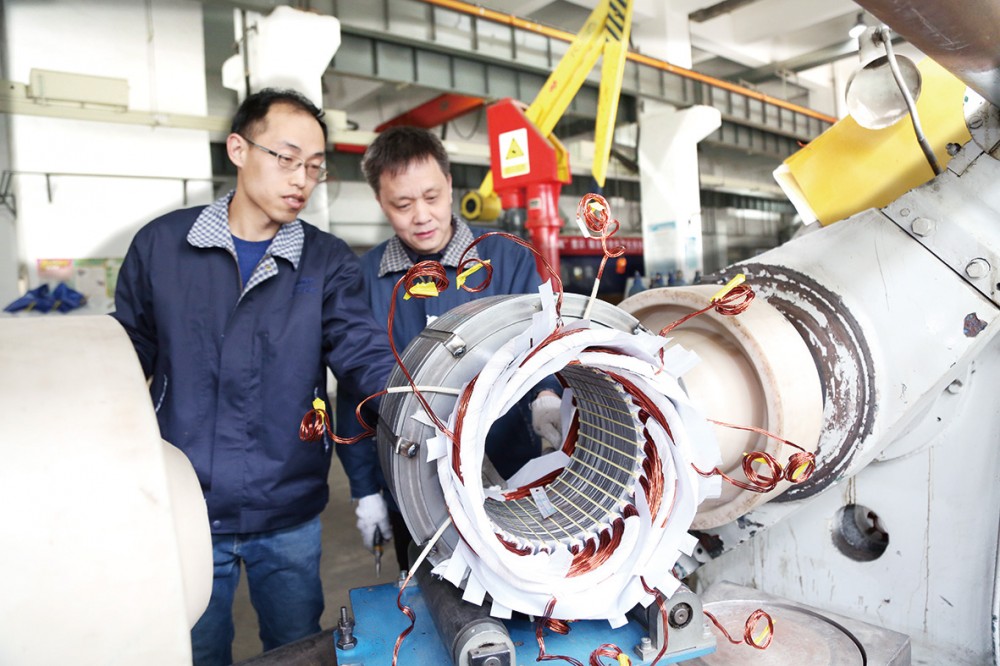

劉紀忠正檢測設備運行是否正常

劉紀忠(右一)指導徒弟操作

劉紀忠給設備接線

劉紀忠(右一)和同事檢測設備

■ 科學導報記者 楊洋 見習記者 王小靜/文 劉俊英/圖