當今自然界五光十色,,但是遠古生物的顏色又是什么樣子的呢,?古生物化石能保存它們原本的顏色嗎,?基于化石保存住了遠古生物的皮膚和羽毛,,古生物學家于是開始嘗試從皮膚和羽毛的超微結構著手,,尋找參與顏色形成的色素細胞或色素體,,從而重建遠古動物的原始顏色,。

1,、遠古動物的顏色不再靠想象

2006年秋天,一位名叫JakobVinther的丹麥小伙子在做墨魚及其墨囊的特異埋藏學研究課題時,,觀察到墨魚化石墨囊都以實體有機團塊的形式保存,,并且這些團塊是由墨汁中的黑色素(Melanin)組成,與現(xiàn)代墨魚并無二致,。由此觀察他大膽推測,,化石黑色素的化學性質似乎非常穩(wěn)定,能夠在億萬年來長期穩(wěn)定保存,。繼而他聯(lián)想到,,既然黑色素能在墨魚中保存,那么是不是也能在其他古生物中保存呢,?若是如此,,也許就可以恢復帶羽毛恐龍的顏色了。

有了想法之后,,Jakob從丹麥博物館借到了帶毛的鳥化石來研究,,借助掃描電子顯微鏡有了驚人的發(fā)現(xiàn)——在化石鳥羽上發(fā)現(xiàn)了大量排列規(guī)則、呈香腸狀的黑色素體,。不久后,,他與導師詳細研究了巴西產的白堊紀早期的鳥羽化石,利用掃描電子顯微鏡觀察這枚羽毛有黑白相間的橫條紋發(fā)現(xiàn),,黑斑處具有大量香腸狀結構,,而白斑處卻沒有,證明了這些香腸狀結構應該是含有真黑素(Eumelanin)的黑色素體,。隨后,,Jakob又研究了德國梅塞爾油頁巖中發(fā)現(xiàn)的鳥類羽毛,并發(fā)現(xiàn)了這類羽毛上存在結構色,。一系列研究成果發(fā)表之后,,古生物學家都躍躍欲試,試圖在特異埋藏生物群中鳥類或帶毛恐龍的羽毛上發(fā)現(xiàn)黑色素體,,進而重建古鳥和恐龍的原始顏色,。

2010年1月,由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所周忠和院士和英國布里斯托大學MikeBenton會士領銜的中英科學家在《自然》(Nature)雜志報道了數(shù)種恐龍羽毛上保存有黑色素體,,發(fā)現(xiàn)中華龍鳥的尾巴可分為深色,、淡色兩種區(qū)帶,,通過對羽毛痕跡中的黑色素體的大小、形態(tài)和排列方式的觀察,,以及與現(xiàn)代鳥類羽毛中的黑色素體的比對研究,,推測羽毛黑色素體在生前所代表的顏色呈現(xiàn)粟色或紅棕色。

2010年3月,,由Jakob帶領的中美團隊在《科學》(Science)上報道了他們利用幾乎一樣的原理和方法,,完整恢復了一種小型獸腳類恐龍——赫氏近鳥龍的全身羽毛顏色。成果一經發(fā)表,,引起學界巨大轟動,,掀起了對遠古動物黑色素體和顏色重建的研究熱潮,一些恐龍,、魚龍,、蛇類等遠古動物的顏色很快被重建出來。

2,、重建最古老的昆蟲結構色

包括恐龍在內的古脊椎動物,,一直是古生物研究的明星。在恐龍和古鳥顏色的重建研究浪潮帶動下,,古生物學家隨后也開始關注地球上生物多樣性最高的昆蟲,。

與Jakob同屬一個實驗室的學者MariaMcNamara,于2011年底報道了在德國梅塞爾油頁巖中發(fā)現(xiàn)的一只4700萬年前的蛾子,。通過對其翅膀上小鱗片超微結構觀察,,他們發(fā)現(xiàn)這些鱗片包含多層反射膜的構造,當光線以相同的角度在這一結構的不同層面被反射時,,可以產生一種單一的可見光,,并推測翅膀上的顏色能夠幫助蛾子在可能的捕食者(如蝙蝠)面前隱藏起來,避免被取食,。這項研究證明捕食者和被捕食者之間進行的“軍備競賽”可以追溯到4700萬年之前,。

一年之后,Maria團隊又報道了一批距今4700萬—1500萬年前的甲蟲化石,,通過掃描電子顯微鏡觀察發(fā)現(xiàn),,這種原始的帶有金屬光澤的顏色歸功于位于昆蟲外表皮的多層反射膜上的納米結構,它們形成了一種典型的結構色,。這種結構的存在正是金屬光澤顏色能夠在地質歷史時期長期保存的原因,。但是,他們模擬計算發(fā)現(xiàn),,甲蟲化石比它們原本的顏色要稍紅一些(波長更長),。因此化石甲蟲并沒有完全保存原始顏色。

2018年4月,,中國科學院南京地質古生物所研究員王博團隊報道了來自英國,、德國,、哈薩克斯坦和中國的侏羅紀蛾類標本,以及白堊紀緬甸琥珀中飄翅目(蝴蝶,、蛾的遠祖)昆蟲。利用多種顯微成像技術,、三維光學建模等技術方法,,分析了這批化石中鱗片的微觀結構和可能的結構色。研究發(fā)現(xiàn),,侏羅紀的蛾類鱗片已演化出魚骨狀的納米光學結構,,形成了衍射光柵,類似于現(xiàn)生小翅蛾,。結合鱗片的形貌數(shù)據和模型模擬計算出化石蛾類的結構色,,它們可以產生銀色或金黃色。這項發(fā)現(xiàn)代表了已知最古老的昆蟲結構色,,并將該記錄提前了至少1.3億年,。

3、“時間膠囊”大有奧秘

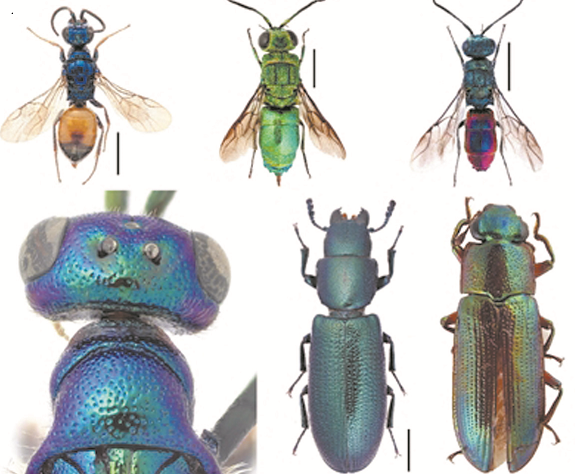

近些年,,筆者研究團隊對距今約一億年前白堊紀緬甸琥珀中大量的具金屬色彩的昆蟲進行了系統(tǒng)研究,,發(fā)現(xiàn)純凈而強烈的顏色可直接在多種昆蟲體表保存下來。

此外,,還通過光學理論模型,,證明其反射波長與肉眼觀察到的昆蟲顏色的波長接近,說明琥珀昆蟲身體顯現(xiàn)的顏色可能是原始顏色,,證明了超微納米級的光學結構是可以在地質歷史時期中穩(wěn)定保存下來的,,否定了前人所說的昆蟲金屬色不能在中生代化石中保存的觀點。

同時,,我們還發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象:一億年前琥珀中看似能夠永久保存的結構色并不是保持不變的,。琥珀昆蟲在前期加工(如切割、打磨和拋光等)過程中,,其中任一小部分結構受到損壞,,導致其與空氣或水分接觸,它的色彩便會在短期內(幾天或幾周)變成純銀色,,但金屬光澤仍可保留,,并且這種變化是不可逆轉的。這一現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)解釋了緬甸琥珀乃至其他琥珀中銀色昆蟲的形成原因,,以及對琥珀昆蟲形態(tài)特征的正確描述均有借鑒意義,。

琥珀昆蟲的結構色有什么用呢?一般認為,,較常見的綠色很可能是身處茂密森林環(huán)境中的昆蟲的隱蔽色,,它幫助昆蟲隱匿自身,,從而躲避捕食者。另外,,結構色還能參與昆蟲的熱調節(jié),。因此,不同種類昆蟲身上發(fā)現(xiàn)的不同色彩的結構色在一定程度上表明了白堊紀中期森林中已經存在復雜的生態(tài)關系,。

以恐龍為代表的遠古脊椎動物羽毛顏色的重建是當今古生物學研究的熱點,,而人們對古無脊椎動物顏色的研究還不夠深入和廣泛。作為一種非常特殊的化石保存形式,,琥珀為我們了解遠古昆蟲原始結構色提供了獨一無二的窗口,。隨著更多保存精美化石的發(fā)現(xiàn)和新技術、新方法在琥珀化石研究中的應用,,相信更多遠古動物顏色的奧秘會被揭開,。